中央労福協は連続講座「『つながる経済』で社会を変える!」の第7回を3月29日に開催し、ジャーナリストの工藤律子氏を講師に、国内外の現場の取材から見えてきた社会的連帯経済(SSE)の魅力や、主体性や連帯を育む教育の重要性を学んだ。

工藤氏によると、パンデミックを経てSSEが改めて注目され、EUではアクションプラン「次世代のEU」(2021年)の主な担い手として、労働者協同組合をはじめとする様々な協同組合が位置づけられている。

スペインでは、自分がやりたい仕事・職場を実現するために労働者協同組合をつくって活き活きと働いている人たちが多い。紹介された事例は、自転車を社会変革の道具として活用する事業、組合員2人でつくった陶芸工房、宅配プラットフォームに対抗して協同組合として立ちあげたバイク宅急便、移民の若者たちが自ら働くための衣料ブランドなど多彩だ。日本でも、不登校経験者が労働者協同組合を立ちあげるなど、自分らしい働き方・生き方を探る若者たちが生まれつつあるという。

次世代の経済を「働く市民」の手で築くために必要なこととして工藤氏が強調したのが、「主体性・民主主義・連帯・持続可能性を育む教育」だ。スペインには450を超える子ども協同組合があり、子どもの頃から民主的な運営や連帯・協同による活動を学んでいるという。

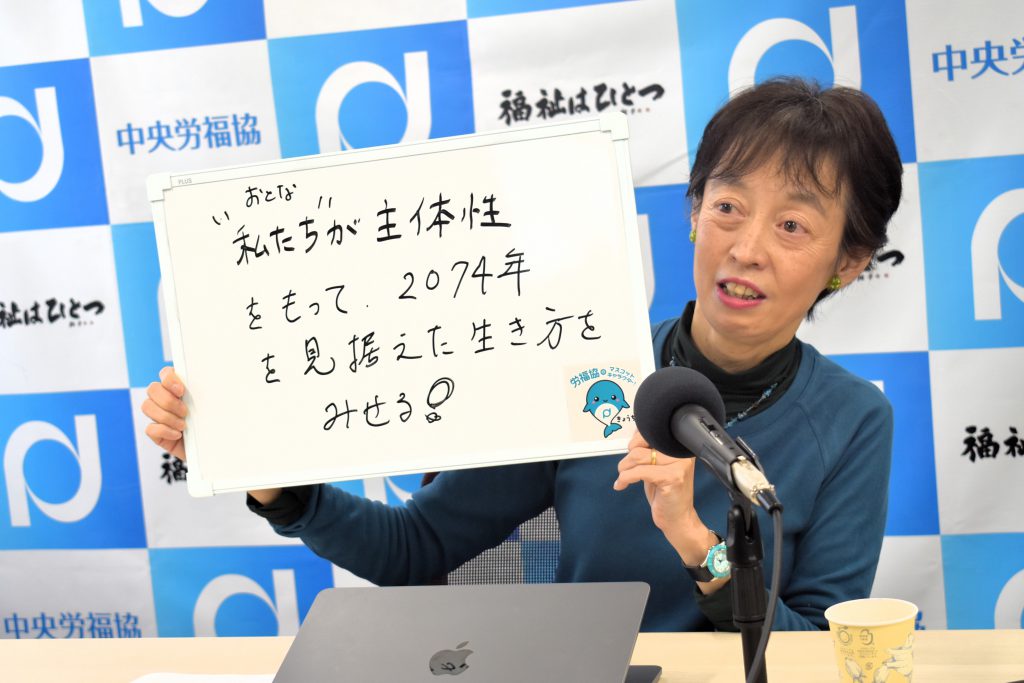

工藤氏は、スペインのSSEスタディツアーに参加した日本の学生がみんな「大人がキラキラ輝いている」と感想を語ったことから、「日本の大人は身近な若者にそうした姿を見せてこなかったのではないか。私たち大人が主体性をもって50年先を見据えた生き方をみせることが大事だ」と訴えた。

ナビゲーターの法政大学大学院教授・伊丹謙太郎氏は、「1人当たりのGDPが日本と一番近いのがスペインだが、若者から見た大人の姿がスペインではキラキラと輝き、日本では疲れ切って見える。何が違うのか。それがSSEの中核的なエッセンスであり、今後深めていきたい」とまとめた。

|

ゼロから学べる全12回無料のオンライン連続講座 学生の方、一般の方も大歓迎! お申し込みはまだまだ受付中です! |

|

詳しくはコチラから https://www.rofuku.net/sse-seminar/ すでに開催が終了した講義についても、お申し込みを頂くことで「見逃し配信」をご視聴頂けます。 |